前記事の解答は…

前記事の解答は…森鷗外と夏目漱石。

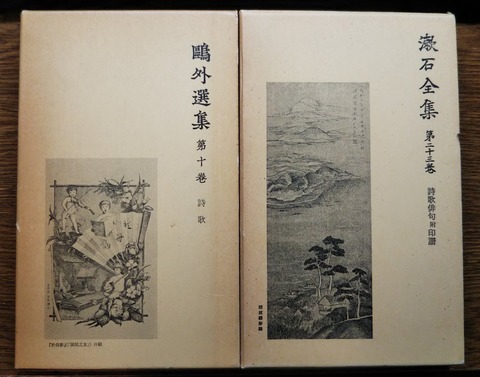

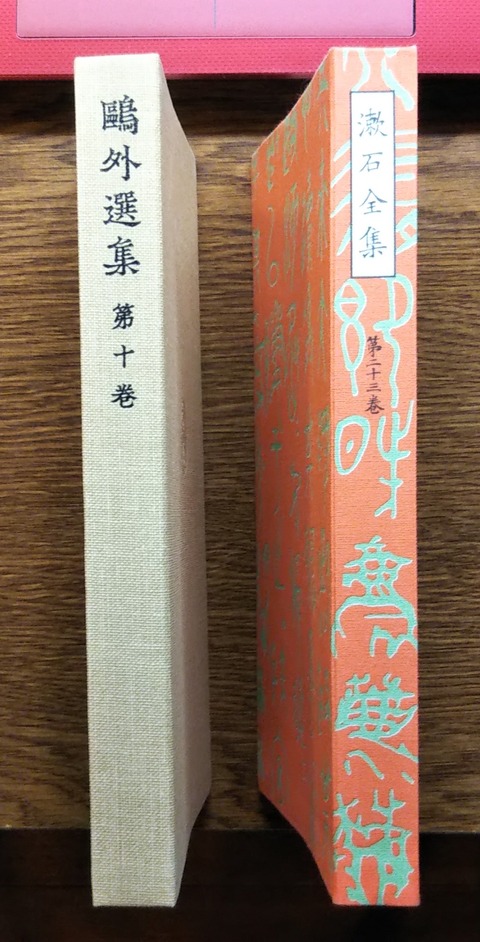

岩波書店の

新書サイズ

選集と全集

1979*1981

年刊行版…。

画像四景で

二人共通の

詩の収録本

そう二人は

詩人として

も作品を残

した作家…。

短歌と俳句

同じ素材で

「鐘を撞く」。

大鐘をヤンキイ衝けりその音は

をかしかれども大きなる音

(鷗外・T11)

ごんと鳴る鐘をつきけり春の暮

(漱石・M32)

すべてに対照的な一首一句です。

鷗外は60歳最晩年の「奈良五十首」

からで…ヤンキイは下記Wikipedia*

にもあるように随伴したイギリス

皇太子御一行で…驚きの斬新さあり

大・大・音・音 惜しげもなく重複

大きな時代の変わり目の予感です。

漱石は31歳~32歳の熊本での俳句

結社**主宰になったばかり長女筆子

誕生の年…イギリス留学や作家活動

以前の句で…平明かつ手練れ感あり

オノマトペ(ごん)・切れ字(けり)・

季語(春の暮) ことごとくの月並み。

【イギリスに繋がる作家偲ぶ初夏】

[以下はWikipediaから抜粋]

* 鷗外の大正11年(1922年)

4月 - イギリス皇太子の正倉院参観に合わせ、奈良へ5度目の旅行。途中、いくどか病臥する。

6月29日 - 萎縮腎と診断される。また、肺結核の兆候も見られた。

7月6日 - 友人の賀古鶴所に遺言の代筆を頼む。

7月9日 - 午前7時死去。弘福寺(東京・向島)に埋葬される(翌年に三鷹の禅林寺へ)。

** 漱石の明治32年(1899年)

紫溟吟社(しめいぎんしゃ)は、明治時代に熊本県熊本市を拠点に活動した俳句結社 。1898年(明治31年)10月に、当時正岡子規、高浜虚子らと共に有力な俳人の一人で、第五高等学校教授を務めていた夏目漱石を主宰として、五高の学生であった寺田寅彦らの学生たちが興し、俳句の指導をする。同社は多くの俳人を輩出し、九州・熊本の俳壇に影響を与えた。

1899年(明治32年)5月 - 長女・筆子誕生。

1900年(明治33年)5月 - イギリスに留学(途上でパリ万国博覧会を訪問)。

1900年(明治33年)5月 - イギリスに留学(途上でパリ万国博覧会を訪問)。

コメント